60歳エンジニアの定年後キャリアパス:再雇用・独立・起業の現状と可能性

60歳エンジニアの定年後キャリアパス:再雇用・独立・起業の現状と可能性

はじめに

60歳前後で定年を迎えるソフトウェアおよび電気系エンジニアにとって、キャリアの選択肢は定年で終わりではありません。世界的に高齢労働者の活躍は広がっており、例えば米国では65歳以上の就業率が1980年代のほぼ2倍に増加しています (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why)。日本でも定年後再雇用制度の普及により、定年到達者の約72%が引き続き雇用されており (今後の高年齢者雇用の 現状と課題について)、55歳以上が2031年には労働人口の40%近くを占める見通しです (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)。こうした背景から、定年後も経験やスキルを活かして働き続ける道が注目されています。

本稿では、定年後にエンジニアが取り得る主なキャリアパスとして 「再雇用」(継続雇用)、「独立」(フリーランス・コンサルタント)、「起業」(シニア起業)の3つをグローバルな視点で比較します。それぞれのメリット・デメリット、必要な準備、成功例や統計データを交え、実践的に解説します。また、AI・データ分析・IoT・クラウドなど急速に発展する分野へのリスキリング(学び直し)がキャリア継続に如何に有効かについても説明します。自身の状況に合った「セカンドキャリア」を考える一助としてください。

再雇用(継続雇用)

定年退職後も引き続き企業や組織に雇用され働く道です。日本では60歳定年後も希望者全員を65歳まで再雇用する企業が一般的になりつつあり (今後の高年齢者雇用の 現状と課題について)、他国でも技術や経験を持つシニア人材を再び雇用する動きが見られます。実際、近年の人手不足を受けて企業側も高年齢技術者の活用に積極的になっており、AARP(米国退職者協会)によれば**「労働市場の逼迫により、年長の労働者を雇用することは合理的だ」という声が高まっています (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why)**。

メリット:

- 安定した収入と待遇: 引き続き給与収入を得られ、健康保険など福利厚生も継続できます。これにより生活基盤の安心感が得られます。

- 環境への適応負担が小さい: 慣れ親しんだ職場や業務で働ける場合、ゼロから人間関係や業務知識を築く必要がなく心理的負担が少なくて済みます。

- 柔軟な働き方も可能: 嘱託社員や契約社員として週数日の勤務に切り替えるなど、フルタイムに拘らない働き方も選択できます (When Do Software Engineers Retire? Shocking Truths Revealed!) (When Do Software Engineers Retire? Shocking Truths Revealed!)。段階的に仕事量を減らし“フェーズドリタイア”することで無理なくキャリアを延長できます。

- 企業側ニーズの高まり: 経験豊富なシニアエンジニアは知識継承や若手育成の面で貴重な戦力です。特に人材不足分野では企業もシニアの再雇用に前向きで、各国で高齢労働者の採用意欲が高まっています (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why)。

デメリット:

- 待遇低下の可能性: 再雇用後はポジションや給与が下がるケースが多く見られます。日本では再雇用後の給与は定年前の6〜7割程度に落ちる傾向があり (60歳以降 定年延長・再雇用後の給与相場・平均データの調査結果比較 | 定年延長.com)、役職定年により権限が縮小する例もあります。

- 昇進・成長機会の限界: 再雇用では組織内で大きな昇進は望めず、ルーチン業務や顧問的ポジションに留まることがあります。モチベーション維持が課題となる場合もあるでしょう。

- 年齢に伴う障壁: 新たな企業に再就職を目指す場合、年齢ゆえに採用のハードルが上がる現実があります。多くのシニア求職者が年齢差別を就職上の不利要因と感じているとの調査もあります (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why)。また長時間労働や体力面への不安、最新技術への適応必要性など、若手より負担が大きい面も否めません。

- 役割の限定: 元の組織に残っても、以前の部下が上司になる・重要プロジェクトから外れるなどプライドや居心地に影響する状況も起こり得ます。変化に対する柔軟性が求められます。

必要な準備:

- スキルの維持・更新: 現役時代から専門スキルを磨き続け、最新技術動向をキャッチアップしておくことが重要です。特にIT分野では新言語やツールの習得が再雇用時の価値発揮の鍵となります。社内研修や自己学習を通じて「時代遅れ」にならないよう心掛けましょう。

- 人脈の維持と活用: 同僚や取引先とのネットワークを定年前から築き、良好な関係を維持しておきます。再雇用の際には、過去に一緒に働いた仲間から声がかかるケースも多々あるため、業界内での評判やつながりが強みになります。

- 実績の見える化: 社内外問わず、自身の経験・実績を整理しアピールできるよう準備しましょう。履歴書や職務経歴書では年齢ではなくスキルや成果を強調し、必要に応じて資格取得や研修受講歴を追加します。年齢を理由に避けられないよう、自身の価値を客観的に示す工夫が大切です (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why)。

- 柔軟な心構え: 組織での役割変化や待遇低下にも対応できるマインドセットが必要です。「若手のサポート役に回る」「裏方に徹する」など、自身の立ち位置の変化を前向きに受け入れる準備をしましょう。また、健康管理にも留意し、無理のない働き方を心掛けることも長く働く秘訣です。

現状と事例: 実際のところ、再雇用や再就職によってキャリアを続けるシニア技術者は増えています。米国では最近「アンリタイア(un-retiring)」と呼ばれる現象が話題で、60〜70代の約20%が退職後に職場復帰しているとの報告があります (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why)。2023年時点で65歳以上の就業率は1990年代初頭に比べほぼ倍増しており (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why)、高齢でも働き続けることが珍しくなくなっています。日本でも同様に、過去1年間で定年に達した人のうち約71.7%が継続雇用を選択しており (今後の高年齢者雇用の 現状と課題について)、会社側も高年齢者雇用安定法に基づき65歳までの雇用確保措置を進めています。例えば大手メーカーでは、定年前と同じ職種で嘱託として働き続けるケースが半数を占めるとの調査もあります。再雇用されたエンジニアの多くは「裏方に回って若手を支援することで、やりがいを感じている」という声もあり、知見を次世代に伝える役割として活躍しているようです。もっとも「思ったより収入が減り生活が計画通りでない」という声も聞かれるため、再雇用を選ぶ際は経済面のシミュレーションも重要と言えるでしょう。

独立(フリーランス・コンサルタント)

組織に属さず、個人の専門家として働く道です。退職後にフリーランスのエンジニアや技術コンサルタントとして独立し、プロジェクト単位で複数の企業にスキルを提供する働き方がこれに当たります。欧米では「シニア・フリーランサー」も一般的で、会社員生活で得た知見を武器にソロで事業を営むシニア層が増えています (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian) (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian)。

メリット:

- 自由度の高い働き方: 仕事内容や働く時間・場所を自分で選択できます。自宅や好きな場所でリモート作業をしたり、案件の合間に長期休暇を取ることも可能です。半引退のようにマイペースで働きたい人には理想的な柔軟性があります。

- 経験を幅広く活かせる: これまで培った専門知識やスキルを複数の企業・プロジェクトで役立てることができます。「一社専属」では出会えなかった多様な課題に取り組めるため、自身の経験の幅をさらに広げる機会にもなります。シニアがスキル・経験・人脈をフル活用し、柔軟に社会貢献できる働き方として注目されています (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian)。

- ストレスフリーな職場環境: 上司や部下といったヒエラルキーから離れ、一人の専門家として対等に取引先と付き合えます。組織特有の人間関係のストレスが軽減され、自分の信念に沿った仕事の進め方ができます。経験豊富な人ほど「自分のやり方でやりたい」という思いを実現しやすいでしょう。

- 自己実現と達成感: 自らの名前で仕事を請け負うことでプロとしての誇りや責任感が生まれます。顧客から直接感謝されたり、問題解決に貢献できれば大きな達成感が得られます。長年のキャリアを総合的に活用し**「自分ブランド」で勝負する充実感**を味わえる点は独立ならではです。

デメリット:

- 収入の不安定さ: 案件獲得の有無によって収入が大きく変動します。継続的な仕事を得られる保証はなく、案件間のブランク(待機期間)が発生すれば無収入となります。会社員時代のような定期昇給・賞与もないため、経済的リスクは高まります。

- 社会保障の自己負担: 会社員であれば企業が負担していた社会保険(健康保険、厚生年金など)や退職金がなくなります。各国で制度は異なりますが、医療保険や年金を自分で手当てしなければならず、その負担や手続きの煩雑さはデメリットです。老後資金計画を自力で管理する必要があります。

- 非コア業務への対応: 独立すると営業、マーケティング、契約交渉、会計・税務処理まで自分でこなす必要があります。専門技術以外のビジネススキルが求められるため、エンジニアとしての得意分野以外に時間と労力を割かなければなりません。特に新規顧客開拓や自身の売り込みに慣れていない場合、大きなハードルとなります。

- 自己責任の重圧: 病気や怪我で働けなくなっても代替要員がいない、クレーム対応も全て自分で背負う、といった全て自己責任の状況はプレッシャーになり得ます。組織に属さない孤独感や、相談相手が限られることによる不安も心理的なデメリットです。また、フリーの立場では大きな案件を任せてもらえない、といった信用面でのハンディも場合によってはあります。

必要な準備:

- ネットワーク作り: 独立前から業界内の人脈を強化しておきましょう。元勤務先はもちろん、取引先や同業エンジニアとの関係構築が仕事獲得のカギです。退職前に副業的に小さなコンサル案件を引き受け実績を作っておくと、スムーズに信用を得ることができます。

- 市場リサーチ: 自分の専門分野でどんなニーズがあるか、どの程度の報酬水準かを把握することが重要です。得意分野がニッチすぎる場合は関連領域の知識を広げる、逆に汎用的すぎる場合は強みの差別化策を考えるなど、市場に合わせた戦略準備が必要です。

- ビジネススキルの習得: 契約書の読み書き、適切な料金設定、税務申告の方法など、基本的なビジネス知識を身につけておきます。必要に応じてセミナー参加や専門家の助言を受け、フリーランスとしての運営能力を高めましょう。契約や税務は独立後に戸惑うポイントなので事前準備が肝心です。

- ブランディング: 自身の経歴や強みを整理し、ポートフォリオやウェブサイトを用意するなど「売り込み」の準備も大切です。LinkedIn等のプロフェッショナルSNSで自身の専門性を発信し、認知度を高めておくのも有効でしょう。また法人化(会社設立)することで対外的信用を得る方法もあります。自営業者でも名刺一つで相手に与える印象が変わるため、ビジネス基盤を整えることは重要です。

現状と動向: シニアが独立して活躍する例は世界中で増えています。例えばイギリスでは、60歳以上の自営業者が過去10年で33%増加して約99万人に達し、英国の自営業者全体の23%を60代以上が占めるまでになりました (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian) (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian)。米国でも50歳以上で起業・独立する人は珍しくなく、「エンコアキャリア(Encore Career)」としてセカンドキャリアに起業やフリーランスを選ぶ動きが盛んです。シニア独立組の背景は様々で、「好きな仕事で社会と関わり続けたい」という積極的な理由の人もいれば、「正社員の仕事が得られないためやむを得ず」というケースもあります (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian)。例えばある電気エンジニアは大企業退職後、培った工場自動化の知見を活かしコンサルタントに転身しました。複数社のスマート工場プロジェクトに助言し、各社から感謝されることで生きがいを感じているそうです。一方で別の元ソフトウェア技術者は、人員整理で早期退職した後にフリーランス開発者となりましたが、営業活動に苦戦し収入が不安定なため再就職を検討している例もあります。このように成果は人それぞれですが、スキルと経験を持つシニアには独立しても活躍できる場が確実に広がっていると言えるでしょう。

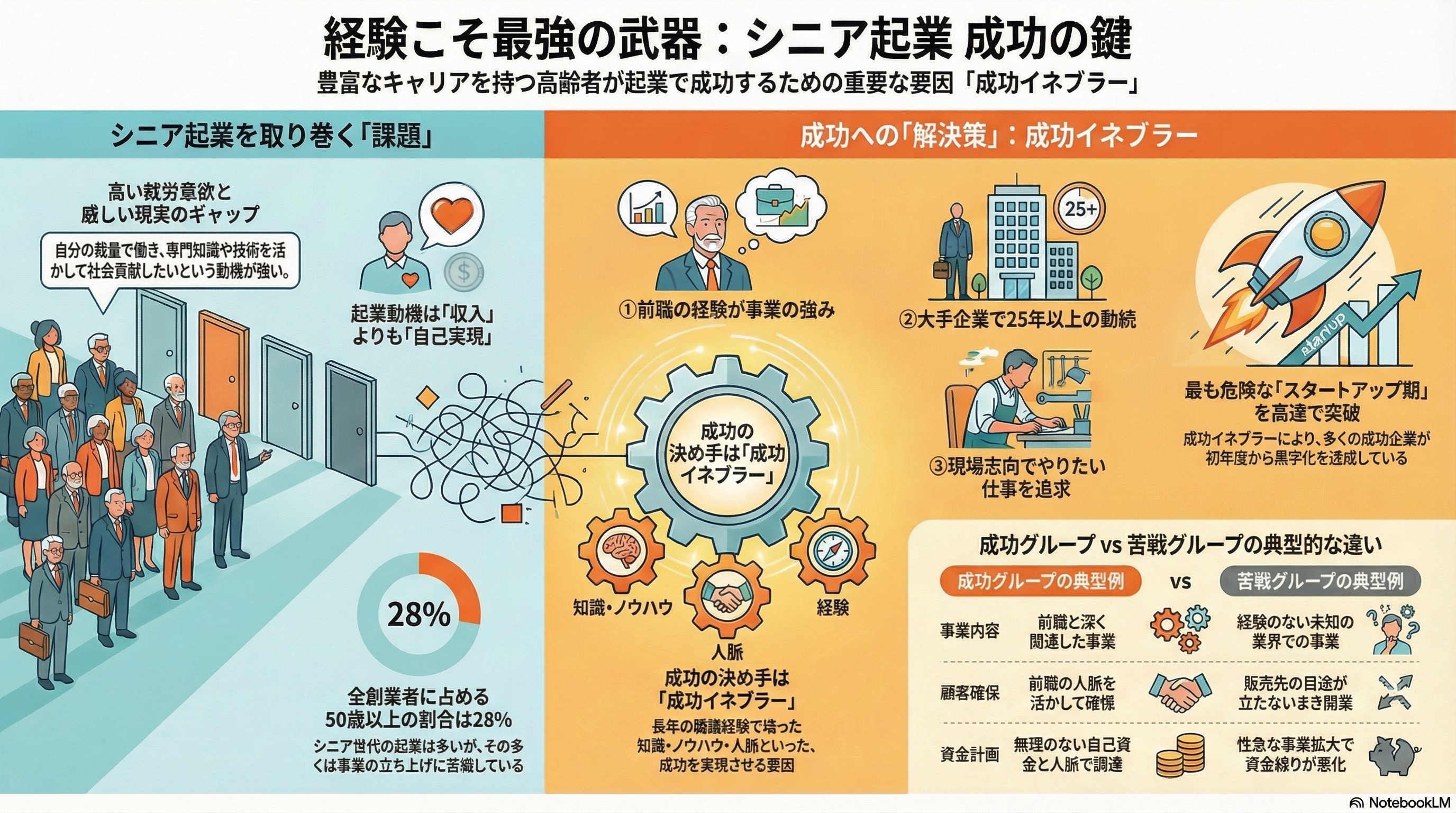

起業(シニア起業)

定年退職を一区切りとして新たに事業を起こす道です。自身で会社を設立したり、スタートアップを興したり、小規模ビジネスを開業したりすることが含まれます。近年は**「シニア起業家」も増えており、各国の起業家の平均年齢は必ずしも若くありません。研究によれば成功したスタートアップ創業者の平均年齢は約45歳**で、50歳の創業者は30歳の創業者より約1.8倍も高い確率で顕著な成長を遂げるとのデータもあります (The Age of Entrepreneurs – A Statistical Look at Business Ownership by Age) (Microsoft Word – Age and High Growth Entrepreneurship _ Core MS)。つまり経験を積んだシニアこそ起業で成功する素地を持っている場合も多いのです。

メリット:

- 情熱を再燃できる: 長年抱いていたアイデアや夢に挑戦し、自分のビジョンを形にできるチャンスです。退職後の人生に新たな目標が生まれ、仕事を通じて自己実現する喜びを得られます。好きなことに取り組むエネルギーが日々の充実感に繋がります。

- 経験とネットワークを武器にできる: 業界で培った知見、人脈、信用をフル活用できるのはシニア起業の強みです。例えば元エンジニアとして顧客ニーズを深く理解していたり、信頼できる元同僚とチームを組めたりと、有利なスタートを切りやすいでしょう。実際、年長の起業家ほど成功率が高いとの研究があり (The Age of Entrepreneurs – A Statistical Look at Business Ownership by Age)、豊富な経験は事業成功の大きな後押しとなります。

- 資金・信用面での優位: シニア世代は貯蓄や退職金などの自己資金を持っている場合が多く、若手に比べて初期資金を調達しやすい傾向があります。また金融機関からの信用力や社会的信用も高く、融資を受けたり取引先と契約を結んだりする際に有利に働くことがあります (The Age of Entrepreneurs – A Statistical Look at Business Ownership by Age)。実績があることで取引先や投資家から信頼されやすい点も強みです。

- 組織運営の手腕: 管理職経験がある場合、人材マネジメントや戦略立案のスキルを新事業に活かせます。若い起業家は組織運営に苦労することが多いですが、シニアであればリーダーシップや判断力が備わっており、落ち着いた経営が期待できます。「経験に裏打ちされた決断力」はシニア起業家ならではの武器です。

デメリット:

- 高リスク・不確実性: 起業には失敗のリスクがつきものです。新規ビジネスの多くは数年以内に廃業するといった統計もあり、シニア世代では一度失敗すると経済的・精神的ダメージからの回復が難しい場合があります。退職金や貯蓄を投じた場合、それを失うリスクを背負うことになります。

- 心身への負担: 事業立ち上げ期は長時間労働や高いストレスが避けられません。若い頃に比べ無理がきかない中でこれに耐える必要があり、健康面の不安は大きな課題です。十分な休養や健康管理の時間を取りにくくなる可能性があります。

- 技術トレンドへの対応: 特に技術系のスタートアップでは最新トレンドへのキャッチアップが不可欠です。AIやクラウド、IoTなど新しい技術を積極的に取り入れないと競争に後れを取ります。シニア起業家であっても継続学習が求められ、「学び直す気概」がないと自身の豊富な経験も活きません。

- 多岐にわたる責務: 起業家は製品・サービス開発だけでなく、営業、マーケティング、資金調達、法務対応など全方位で責任を負います。自分の専門以外の分野にも迅速に対応する必要があり、技術者畑一筋だった人にとっては負荷が大きいです。信頼できる共同創業者がいない場合、全てを一人で判断しなければならない孤独との戦いもあります。

必要な準備:

- 市場調査と計画立案: まず参入予定の市場やターゲット顧客を調査し、ニーズを把握します。競合他社が提供していない価値は何か、自社の強みは何かを分析した上で、ビジネスモデルや収支計画を策定しましょう。定年数年前から事業計画を書き始め、有識者のアドバイスを受けるなど事前準備を進めておくと安心です。

- 資金計画: 起業には資金が必要です。自己資金でどこまで賄い、不足分を融資や出資でどう調達するか計画します。退職金を全額投資するのではなく、生活費の予備を確保しておくなどリスク管理も重要です。事業が軌道に乗るまで収入がゼロでも耐えられる期間を見積もり、必要資金を逆算しましょう。

- チーム作り: 一人で難しい部分は信頼できる仲間と補完し合うのが成功の鍵です。自分に足りないスキル(例えば最新のITスキルや営業力)を持つ共同創業者やスタッフを早めに見つけます。幸いシニアには豊富な人的ネットワークがあるため、元同僚や教え子、業界の知人などに声をかけチームを組むことを検討しましょう。また必要に応じて若い世代の意見も取り入れ、世代間の強みを融合できる体制を作ります。

- 知識のアップデート: 起業分野に関連する法律知識(会社法や知的財産など)や、補助金・助成金制度について情報収集しておきます。各国・地域にはシニア起業を支援する制度や団体も存在するため、それらを活用する準備も有用です。事業開始前に中小企業支援機関や商工会議所で相談してみるのも良いでしょう。

- 段階的な開始: いきなり大きな事業に全財産を投じるのではなく、小規模にテストして反応を見る「スモールスタート」を心掛けます。試作品を少数の顧客に試してもらいフィードバックを得る、在職中に副業として事業の一部を始め市場の反応を確認する、など段階的にリスクをとる工夫ができます。柔軟に軌道修正しながら進めることで成功率を高められます。

成功例・動向:

世界的に見ても中高年の起業は増加傾向にあります。米国Kauffman財団の調査では、2019年時点で新規起業家の約4分の1が55〜64歳を占めています。また前述の通り、ハーバード・ビジネス・レビューによる研究では50代や60代の起業家の方が20代・30代よりも高成長企業を生み出す確率が高いことが示されています (The Age of Entrepreneurs – A Statistical Look at Business Ownership by Age)。例えばシリコンバレーのベンチャーで著名な例ではありませんが、60歳で創業したあるソフトウェア企業の創業者が、豊富な業界知識を背景にニッチなB2Bソフトで成功を収めたケースも報告されています。若手では見落としがちな現場の課題に着目できたことが勝因でした。

有名な実例としては、KFC(ケンタッキー・フライド・チキン)を創業したカーネル・サンダースは65歳からフランチャイズビジネスを開始し、世界的チェーンに育て上げています (Colonel Harland Sanders – University of Houston)。またマクドナルドを全米展開したレイ・クロックは50代でその事業に乗り出しました。日本でも、定年後に地域の課題解決ビジネスを起こし成功したシニア起業家の話題が増えています。とはいえ起業全般の統計で見ると約半数の新規事業が5年以内に廃業するとも言われ、シニアの起業も万能ではありません。成功しているシニア起業家は往々にして「身の丈に合ったビジネス」「得意分野に特化」「堅実な計画と情熱の両立」といった共通項があります。豊富な経験値を活かしつつ、慢心せず市場の声に耳を傾ける姿勢がシニア起業成功のポイントと言えるでしょう。

リスキリングによるキャリア継続の可能性

急速に進歩する技術環境において、AI(人工知能)、データ分析、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティングといった新分野のスキル習得(リスキリング)は、シニアエンジニアがキャリアを継続・発展させる上で大きな鍵となります。基礎的なITリテラシーさえ備わっていれば、定年後であっても新たな技術を習得することは決して不可能ではありません。むしろ昨今の人材不足が深刻な先端IT分野では、経験豊富な人材が新スキルを身につけることで年齢に関係なく貢献できるチャンスが広がっています。

現状、多くのシニア層が必要に迫られてまたは興味からリスキリングに取り組み始めています。ある調査では55〜64歳の約22%が「自身にはもっと高度な技術スキルが必要だ」と感じているとの結果が出ました (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)。実際、企業も競争力維持のため社員のデジタルスキル向上に力を入れており、AIやデータ分析ツールの社内研修を行う例も増えています。また、機械学習、サイバーセキュリティ、クラウド管理、データ分析などの分野は人材需要が高く、世界的なIT人材不足を背景に多くのシニア社員がこれらのスキルを積極的に身につけ始めています (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)。例えば米国のオンライン学習プラットフォームCourseraによれば、50歳以上の学習者によるITスキル関連コースの受講が全体の1割以上を占めると報告されています (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)。この数字は、年齢に関係なく多くの人が新しい技術に挑戦していることを示しています。

シニアが最先端スキルを習得するメリットは計り知れません。まず再雇用の場合、レガシーな技術だけでなくAIやデータ分析の知識も持ち合わせていれば、企業内で非常に貴重な人材となり得ます。最新技術に明るいシニアは、若手社員からも頼りにされるでしょうし、自身も仕事を通じて新たな刺激を得られます。独立する場合も、新技術のスキルはサービスメニューの幅を広げ競争力を増す武器になります。たとえば「旧来型システムをAIで効率化するコンサルティング」など、新旧ブリッジのできるシニア専門家は引く手あまたです。起業の場合でも、AIやIoTを活用したプロダクト開発など新規性の高い事業に挑戦でき、事業の将来性を高めることができます。

さらに、シニア世代は**深い業務知識や判断力といった「人間的スキル」を備えており、これはAI時代にますます重要になると指摘されています (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)。若手が最新技術に詳しくても業界の勘所を知らなければ活用しきれない場面で、シニアは経験に裏打ちされた洞察で補完できます。つまり「経験×新技術」の組み合わせにより、シニアは唯一無二の価値を提供できるのです。実際、Courseraの学習責任者であるトレナ・ミヌードリ氏は「多くのシニア労働者が持つ安定性や成熟した判断力、組織知識はAI時代に一層重要になる」**と述べています (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)。これは、新技術スキルとシニアの強みを組み合わせれば、年齢がアドバンテージになり得ることを示唆しています。

もっとも、リスキリングによるキャリア継続には年齢偏見という壁に向き合う場面もあります。例えばAI関連職に関するある調査では、60歳以上の候補者を検討対象にする採用担当者は32%しかいなかった(35歳未満では90%)との結果が出ています (New Research from Generation reveals how Midcareer and Older Workers experience AI at work | Generation) (New Research from Generation reveals how Midcareer and Older Workers experience AI at work | Generation)。このように年齢による先入観は存在しますが、一方でAIツールを使いこなしているシニア社員の多くは「仕事の質や生産性が向上した」と感じているとの報告もあります (New Research from Generation reveals how Midcareer and Older Workers experience AI at work | Generation)。実績を示し偏見を覆すためにも、学んだスキルは積極的に現場で活用し成果につなげることが大切です。

リスキリングを成功させるためのポイントもいくつか挙げられます。(1) 継続学習の習慣化: 日々少しずつでも学ぶ習慣をつけることで、大量の新知識も無理なく吸収できます。(2) 実践の場を持つ: 学んだ内容は実際のプロジェクトや趣味の開発で使ってみると定着します。例えばオンライン講座で学んだデータ分析を自宅の家計データに適用してみるなど、身近な実践がおすすめです。(3) 仲間と学ぶ: 年齢の近い学習仲間やメンターを見つけると挫折しにくくなります。最近は企業側もシニア社員向けの研修機会を設けたり (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future) (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)、コミュニティを形成してピアラーニングを促進したりしています。これらを積極的に活用しましょう。

総じて、定年後も「学び続ける姿勢」こそがキャリアを延ばす鍵です。幸い現代はオンライン教材やコミュニティが充実し、必要な情報にアクセスしやすい時代です。新しいスキル習得には時間と努力が必要ですが、基本的なITスキルさえあればシニアであっても十分に習得可能です。エンジニアとして培った論理的思考力や問題解決力は、新分野の学習においても強力な武器になります。変化を恐れず学び続けることで、60歳を過ぎてもエンジニアとしてのキャリアを豊かに彩ることができるでしょう。

各選択肢の比較

最後に、ここまで述べた各キャリアパス(再雇用・独立・起業)を主要な観点で比較し、特徴をまとめます。

おわりに

60歳前後のエンジニアにとって、定年後のキャリアパスは再雇用・独立・起業といった複数の選択肢があり、それぞれに特色があります。**重要なのは早めの計画と準備です。**現役時代からスキルや人脈を磨き、どの道に進むにせよ土台を築いておくことが成功の秘訣と言えます。また、昨今の技術進歩を踏まえればリスキリングを厭わず、新しい知識を吸収し続ける姿勢も欠かせません。 (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future)で述べられているように、シニアの持つ豊富な経験に最新スキルが加われば、大きな価値を生み出すことができます。実際に、多くのシニアエンジニアが第二のキャリアで社会に貢献し、自身も生き生きと活躍しています。

定年はゴールではなく新たなスタートラインです。長年培ったものを土台に、新たなチャレンジを恐れず一歩踏み出してみてください。グローバルに見てもシニアの活躍機会は拡大しています。それぞれの選択肢のメリット・デメリットを踏まえ、自分に合った道を選び取ることで、60歳を超えてもエンジニアとして輝き続けるキャリアを築くことができるでしょう。

(Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future) (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why) (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why) (Retirees are returning to the workforce in droves: Here’s why) (60歳以降 定年延長・再雇用後の給与相場・平均データの調査結果比較 | 定年延長.com) (今後の高年齢者雇用の 現状と課題について) (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian) (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian) (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian) (UK has record 991,000 self-employed workers aged 60 or over | Work & careers | The Guardian) (The Age of Entrepreneurs – A Statistical Look at Business Ownership by Age) (Microsoft Word – Age and High Growth Entrepreneurship _ Core MS) (Colonel Harland Sanders – University of Houston) (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future) (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future) (Online Learning Will Help Reskill Older Workers for an AI Future) (New Research from Generation reveals how Midcareer and Older Workers experience AI at work | Generation)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません